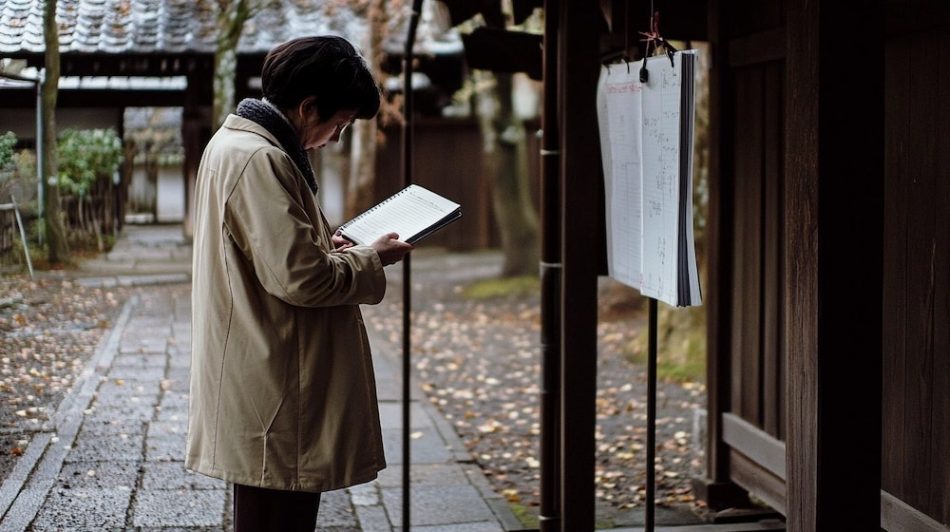

朝もやの中、静寂に包まれた神社の境内を歩く。神域特有の澄んだ空気が肌を撫で、どこからともなく聞こえてくる風鈴の音が心を洗い清める。30年以上にわたり神社本庁と全国の神社を取材してきた私にとって、この空気感は今でも新鮮な感動を呼び起こします。

神社本庁。この言葉を聞いて、具体的なイメージを持てる方は少ないかもしれません。しかし、私たちの暮らしに深く根付いた神社文化の要として、日本の精神文化を支え続けてきた存在なのです。

フリーランスライターとして神社本庁を取材し続けてきた中で、私は単なる宗教団体としてではない、その奥深い役割と意義を見出してきました。伝統の継承者でありながら、現代社会との調和を模索する姿。地域コミュニティの核としての機能。そして、日本文化の精髄を世界に発信する新たな可能性。

本稿では、取材現場で垣間見た神社本庁の実像と、そこから見えてきた日本の精神文化の未来について、皆様とともに考えていきたいと思います。

神社本庁とは何か

歴史的背景:神社制度の変遷から見る神社本庁の成り立ち

神社本庁の歴史を紐解くとき、私たちは明治時代にまで遡る必要があります。かつて全国の神社は、太政官の管轄下で国家神道として機能していました。しかし、戦後の宗教法人令施行により、大きな転換期を迎えることになります。

`1946年2月」。この日は、神社本庁にとって重要な転換点となりました。戦後の民主化に伴い、国家と神道の分離が進められる中、全国の神社を新たな形で取りまとめる組織として、神社本庁が誕生したのです。

「神社の自主性と神道文化の維持継承」。これが設立時の大きな命題でした。取材を重ねる中で、当時の神職たちが抱いていた使命感と困難さを、様々な証言から知ることができました。

「戦後の混乱期、神社をどう守っていくか。それは神職一人一人の切実な問いでした」

これは、ある古参の神職から聞いた言葉です。国家の庇護を離れ、独自の道を歩み始めた神社本庁の船出には、並々ならぬ決意が込められていたのです。

全国の神社を束ねる仕組み:組織構造と神職の役割

神社本庁の組織構造は、一般には見えにくい部分が多いものです。しかし、取材を通じて見えてきた実態は、驚くほど緻密な連携システムでした。

本庁を頂点として、都道府県単位の教区本庁、そして各神社という階層構造。この仕組みにより、伝統的な祭祀の作法から現代的な課題への対応まで、きめ細かな情報共有と支援が行われています。

特筆すべきは神職の育成システムです。神社本庁の研修所では、古来の祭祀作法はもちろん、現代社会に対応するためのコミュニケーション能力や、文化財保護の知識まで、幅広い教育が行われています。

取材で見えた神社本庁の現在地:祭祀継承から新たな取り組みまで

私が取材を通じて最も印象的だったのは、伝統の継承と革新のバランスを取ろうとする神社本庁の姿勢です。例えば、古式ゆかしい祭祀の様式を守りながらも、その意味や価値を現代に伝えるための新しい取り組みが随所で行われています。

ある若手神職は、こう語ってくれました。

「伝統を守るということは、ただ形を踏襲することではありません。その精神を理解し、今を生きる人々の心に響くかたちで伝えていく。それが私たちの使命だと考えています」

この言葉には、現代における神社本庁の在り方が凝縮されているように感じました。

特に注目すべきは、以下のような新しい取り組みです:

【伝統と革新の融合例】

┌─────────────────┐

│ 伝統的な祭祀様式 │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ デジタル記録保存 │

│ SNSでの情報発信 │

│ オンライン参拝案内 │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ 次世代への継承 │

└─────────────────┘現場で感じた神社本庁のリアル

神職へのインタビューから読み解く「祈り」と「信仰」のかたち

取材を重ねるうちに、「祈り」という行為の持つ深い意味を考えさせられる場面に幾度となく出会いました。特に印象的だったのは、東日本大震災後の神職たちの活動です。

被災地の神社で出会った神職は、毎日欠かさず祈りを捧げ続けていました。それは形だけの儀式ではなく、地域の人々の心の支えとなる深い祈りでした。

「祈りは、人と神様をつなぐ架け橋であると同時に、人と人とをつなぐ絆でもあるのです」

この言葉に、現代における神社の役割が集約されているように感じました。実際、震災後、多くの人々が神社を訪れ、心の安らぎを求めたといいます。

地域文化との結びつき:取材現場で垣間見た共同体の力

神社本庁の重要な役割の一つに、地域の文化や伝統を守り育てることがあります。私が取材で訪れた各地の神社では、その土地ならではの祭りや行事が、地域の人々の手によって大切に受け継がれていました。

特に印象的だったのは、ある地方都市での例大祭の準備風景です。神職だけでなく、地域の若者たちが積極的に参加し、伝統的な祭りの形を現代に合わせてアレンジしながら継承している姿がありました。

伝統と革新のはざまで:新しい試みと若い世代の参画

取材を通じて特に心強く感じたのは、若い世代の神職たちの意欲的な姿勢です。彼らは伝統を重んじながらも、現代社会のニーズに応える新しい取り組みを積極的に展開しています。

例えば、ある都内の神社では、若手神職が中心となって「デジタル御朱印」のシステムを構築。参拝者の利便性を高めながら、神社の歴史や由緒を分かりやすく伝える工夫を施しています。

==================

◆ 新世代の取り組み ◆

==================

│

├── 📱 デジタル技術の活用

│ ├── オンライン参拝システム

│ ├── SNSでの神社情報発信

│ └── デジタルアーカイブ

│

├── 🌍 国際化への対応

│ ├── 多言語案内の整備

│ ├── 外国人参拝者向けマナー講座

│ └── インバウンド対応研修

│

└── 💡 地域活性化との連携

├── 伝統工芸との協働

├── 地域学習プログラム

└── 文化財保護活動特筆すべきは、これらの新しい取り組みが、決して伝統を損なうものではなく、むしろ伝統の本質を現代に伝えるための架け橋となっているという点です。

神社本庁がもたらす社会的意義

神道文化がもつ癒やしと観光資源としての可能性

現代社会において、神社が持つ「癒やし」の力が、新たな注目を集めています。取材で訪れた各地の神社で、都会の喧騒を離れ、心を静める場所を求める人々の姿を多く見かけました。

神社本庁では、この「癒やし」の要素を、日本独自の文化資源として位置づけ、様々な形で活用を進めています。例えば、以下のような取り組みが各地で展開されています:

| 取り組み | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 森林療法との連携 | 神社の森での心身回復プログラム | メンタルヘルスケア |

| 観光地域づくり | 地域の歴史文化と連携した観光コース開発 | 地域活性化 |

| 精神文化体験 | 座禅や写経など、心を整える体験プログラム | 精神性の涵養 |

世界へ広がる神社文化:海外の日本ファンからの注目

近年、特に印象的なのは、神社文化への国際的な関心の高まりです。取材で出会った外国人参拝者の多くが、神社の持つ独特の雰囲気や、自然との調和を重んじる思想に深い関心を示していました。

祭礼・行事の継承が現代に問いかけるもの

神社本庁の重要な役割の一つに、日本の伝統的な祭礼や行事の継承があります。私が取材で目にしたのは、単なる形式的な継承ではなく、現代的な解釈と意味づけを加えながら、祭礼の本質を守り伝えようとする真摯な取り組みでした。

特に印象的だったのは、ある地方都市の神職が語ってくれた言葉です。

「祭礼は、人々の祈りの形であると同時に、地域の記憶を紡ぐ装置でもあるのです。形を守りながらも、その意味を現代に伝えていく。それが私たちの使命だと考えています」

この言葉には、現代における祭礼継承の本質が凝縮されているように感じました。実際、各地の神社では、以下のような工夫を凝らしながら、伝統の継承に取り組んでいます:

================

▼ 祭礼継承の現在 ▼

================

伝統の本質

↓

今日的な解釈の付与

↓

地域社会との協働

↓

次世代への伝承まとめ

30年以上にわたって神社本庁を取材してきた経験から、私は日本の精神文化の深さと可能性を改めて実感しています。神社本庁は、単なる宗教団体としてではなく、日本の文化的アイデンティティを守り、育て、そして新しい時代に適応させていく重要な役割を担っているのです。

取材を通じて見えてきたのは、以下のような神社本庁の多面的な価値でした:

1. 文化継承の核としての役割

清浄な空間を守り、祭礼や行事を通じて日本の精神文化を伝える存在として。

2. 地域コミュニティの紐帯

人々の絆を深め、地域の記憶を紡ぎ、共同体の力を育む場として。

3. 現代社会における「癒やし」の空間

喧騒を離れ、心を静め、自己を見つめ直す場所として。

これからの神社本庁に期待されるのは、このような多様な価値を活かしながら、さらに新しい可能性を探求していくことではないでしょうか。若い世代の参画や、デジタル技術の活用、国際的な文化発信など、すでに多くの新しい芽が育ちつつあります。

最後に、読者の皆様へのメッセージを添えさせていただきます。お近くの神社を訪れる機会がありましたら、その静謐な空間で、少し立ち止まってみてはいかがでしょうか。そこには、何百年、何千年と受け継がれてきた日本人の祈りの形があり、そして未来への希望が宿っているはずです。

神社本庁の取り組みを取材し続けてきた私からの提案は、このようなシンプルなものです。なぜなら、神社文化の本質は、まさにその「体験」の中にこそあるからです。皆様一人一人の体験が、日本の精神文化の未来を紡いでいくことを、心から願っています。